NASAは10日(現地時間)、火星で2022年より活動する大型火星ローバー「パーセビアランス」が探査した結果から、火星において生命の痕跡と考えられる兆候を発見した、と発表しました。もしこれが火星における生命の存在(過去において)を示すものだとすれば、まさしく世界を変えるビッグニュースとなります。

パーセビアランス(Perseverance: 英語で「忍耐」などの意味。日本語では「パーシビアランス」「パーサビアランス」とも)は、NASAが2020年に打ち上げた大型ローバー「マーズ2020」につけられた愛称です。以下、パーセビアランスとしてこのローバーを呼ぶことにします。

パーセビアランスは2021年の「ジェゼロ・クレーター」への着陸後、精力的に探査を続けています。すでにジェゼロ・クレーター内を30キロメートル以上にわたって走行し、数多くの探査を実施しています。

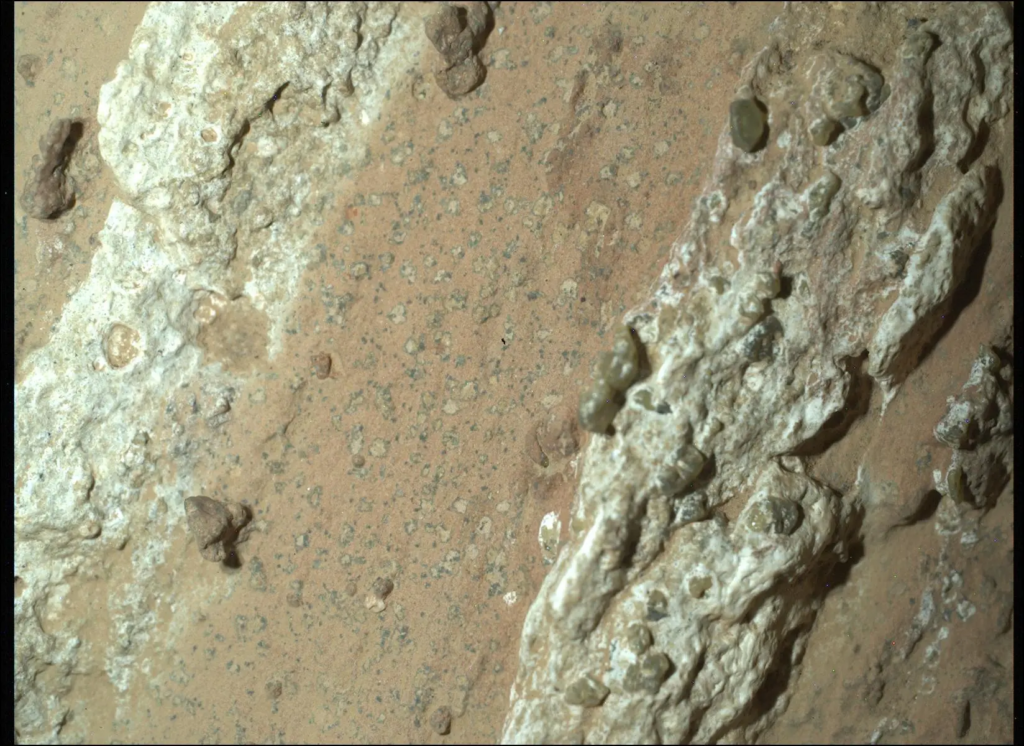

今回問題の痕跡とされるものが発見されたのは2024年7月のこと。「ブライト・エンジェル」(Bright Angel)と名付けられた地層にある「チェヤバ・フォールズ」(チェヤバの滝、Cheyava Falls)と名付けられた岩からみつかった、「サファイア・キャニオン」(Sapphire Canyon)というサンプルに、生命の痕跡と思われるものが見つかったとのことです。

この岩自体は、大きさが1メートル×60センチメートルほどの大きさでした。

ジェゼロ・クレーターは、かつて湖だったとされており、周回機からの写真でもそれを示す証拠が見つかっています。このことが、パーセビアランスをこのクレーターに着陸させることを決定する理由にもなりました。このブライト・エンジェルという地層は、かつてその湖で堆積した堆積岩と考えられています。

チェヤバ・フォールズを探査していた際、科学者たちは斑点模様の物質を発見しました。

科学者たちが解析したところ、この斑点は2種類の鉱物…ビビアナイト(水和リン酸鉄)とグレイジャイト(硫化鉄)からなることを発見しました。

興味深いことに、ビビアナイトは地球上では、堆積物や泥炭の湿原、腐敗した有機物の周辺に見つかることが多いそうです。また、グレイジャイトも地球上では特定の微生物が生成するものだそうです。

チェバヤ・フォールズと呼ばれる岩でみつかったヒョウ柄の斑点模様(写真中央)。これが、生命活動に伴って生み出された、生命の痕跡かも知れないとされる物質である。

Photo: NASA/JPL-Caltech/MSSS

以上のことから、このヒョウ柄の斑点模様は、堆積岩と有機物…おそらくは微生物とが反応することによって生じたものである可能性があります。その場合、微生物はこれらの好物を生み出すことでエネルギーを作り出していたと考えられます。

もちろん、これらの鉱物を無生物的に…つまり、無機的に作り出すことは可能です。しかしそのためには長い時間にわたって高温下に置かれる、酸性環境下に置かれる、そこに存在した有機化合物が何らかの化学反応で生み出す、といったことが必要になります。科学者たちがこのブライト・エンジェルを調べた結果、高温や酸性の環境にさらされた形跡はみつかりませんでした。また、有機化合物同士が反応するためにはある程度の温度などの条件が必要ですが、それも満たされていなかったようです。

その上で科学者たちは、この斑点が、火星にかつて存在した(あるいは今もいるかもしれない)微生物によって生み出されたものであり、その活動の痕跡であると結論づけたわけです。

また注目すべきは、このブライト・エンジェル地層が火星の歴史上比較的若い(それでも30数億年程度あると思われますが)ものであるということです。これまで、火星にもし生命がいるとして、その痕跡はより古い地層に見つかると考えられてきました。しかし、今回のように比較的若い年代の地層に生命の痕跡(らしきもの)がみつかるということは、より古い地層にこれまで生命の痕跡がみつかっていないだけ、という可能性を想起させるものでもあります。

とはいえ、「生命の痕跡がある」ということは、特に惑星科学では軽々と口にできるものではありません。NASAジェット推進研究所でこの計画に関わる科学者であるケイティ・スタック・モーガン氏によれば、「宇宙生物学に関する主張、とりわけ過去の地球外生命体の発見に関する主張は、並外れた証拠を必要とする」とのことです。そして、「火星の潜在的な生命の痕跡としての重要な発見を、査読付きの論文として出版することは、私たちの結果の厳密さ、妥当性、そして重要性を保証するため、科学的プロセスにおける重要なステップです。そして、ブライト・エンジェルでみられるものに対する非生物的な説明は、論文の発見を考えるとあまり起こりにくいが、それらを除外することはできない」と、かなり慎重な言い回しで、この発見について科学者としての評価を語っています。

私(編集長=寺薗)自身、この意見には研究者として同意します。地球以外での生命の発見というのは、科学的にあまりにも重大なテーマであると同時に、まだ科学界では経験していない出来事でもあります。ですから、証拠を一つ一つ慎重に吟味し、それ以外の可能性を排除した結果、「そうでなければ説明ができない」と研究者コミュニティで意見が一致してはじめて、それが定説になるということです。軽々しく「火星に生命がみつかった!」ということはできません。

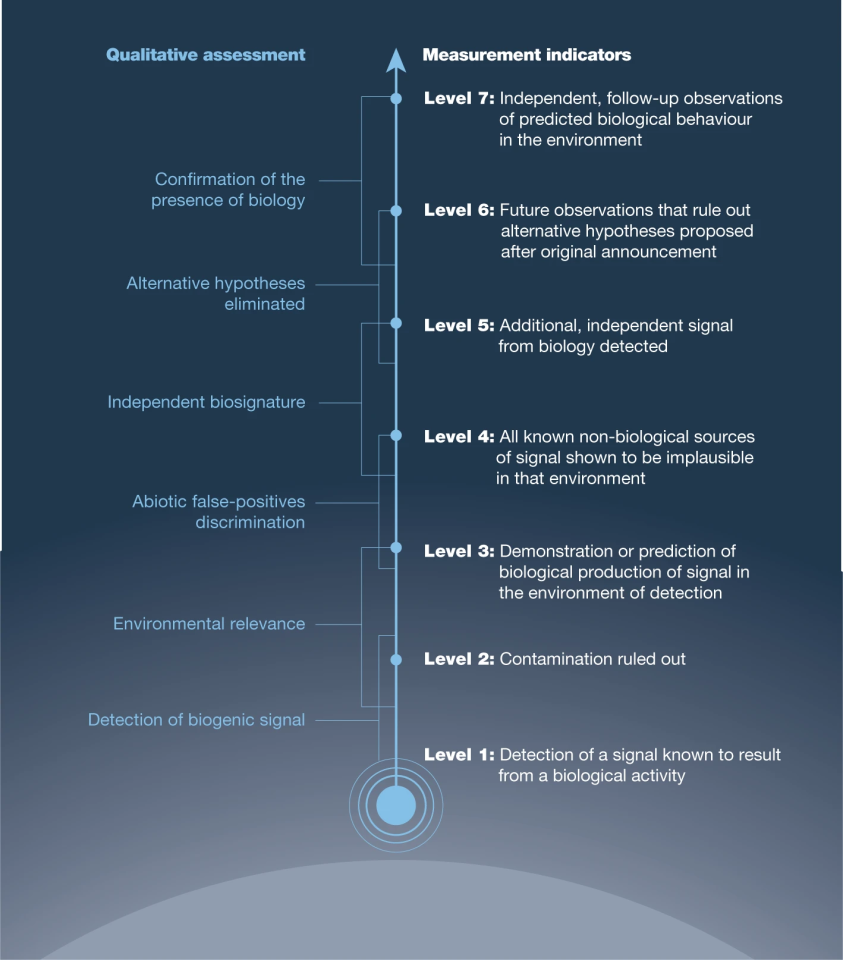

そこで科学界としてはいろいろな尺度を用いて、検証を図ります。例えば、生命検出信頼度(CoLD: Confidence of Life Detection)という尺度があります。これは、6つの発見のレベルと、それが意味する7段階の可能性を尺度として示したものです。下の図がそれです。下から上に行くにつれて、発見された証拠がより生命の兆候に近いものと判断できます。

右側は以下のようになっています。

- 生物学的な活動の結果としての兆候の検出

- 異物などの排除

- 検出環境における生物学的シグナル生成の実証または予測

- その環境ではありえないと考えられる既知のの非生物的な兆候

- 生物学的に検出された、追加的で独立した兆候

- 当初の発表後に提案された代わりの仮説を排除できるような追加の観測

- その環境における予測された生物学的挙動の独立した追加観測

かなり堅苦しい文言となっていますが、要は、単に「生物らしい兆候の発見」だけではだめで、それがその環境で実際に起きるのか、生物学的な反応でしか起き得ないのか(例えば化学的な反応でも同じものが作りうるのか)、混入物によるものではないのか…といった、ありとあらゆる他の「非生物学的」可能性を排除し、はじめてそれが「生命の痕跡」だと認められる、ということです。

左側は下から「生命起源と思われる痕跡の検出」「環境との関連」「非生物的偽陽性判別」(非生物的な形で生まれたのかどうかを判別する)「独立した生命の兆候」「他の仮説の排除」「生命の存在の確認」となり、下から上へと確からしさが上がっていきます。

NASAとしては、今回の発見がこの生命存在信頼度スケールでどこに位置するかは明言していませんが、論文発表で見る限り、私としては2〜3レベルではないかと考えています。今後の研究によって、非生物学的にこの斑点が生み出されることが(少なくともこの環境では)ありえないこと、そして斑点以外の他の生命の痕跡とされるものがみつかること、それら重層的な証拠によってはじめて、火星の表面に生命が存在した(今もいるかも知れない)ことが確かめられるでしょう。

道のりは長いですが、今回の発見はその端緒として、非常に重要な発見だといえるでしょう。

* * *

さて、今回の発見、そしてその発見の発表の意義と、それがもたらす意味について、少し考えてみましょう。

火星は生命がいるかも知れない惑星として、長い間注目されてきました。20世紀初頭の「火星人」の話も、もちろんあれは荒唐無稽だったとはいえ、火星が生命が存在するのに適している惑星だと注目されてきた証だといえます。

探査の時代になり、知的生命の存在が難しいということはわかってきたものの、微生物など基本的な生命であれば存在する(した)のではないかという説は科学者の中でもとなる人は数多くいました。バイキング探査機による生命探査の実験もその点を裏付けようとしたものです。

そして1996年、火星からやってきた隕石の中に生命の兆候を発見したという衝撃的なニュースが世界中を駆け巡りました。いん石内部の有機物が生命由来であるという主張、そしていん石内部の粒状の模様が微生物の痕跡なのではないかというものです。現在ではこれは否定的な論調が強いですが、一時は擁護派と反対派とが激しく議論する状態となりました。それだけ火星の生命には関心が強いということでもあります。

一方、上記のように科学的に生命の存在が主張されることが過去にもあっただけに、生命の痕跡を見つけたという発表は慎重になされる必要があります。

今回のNASAの発表も、抑揚のバランスが非常にとれたものでした。あまり煽り立てるようなことはせず、ただ主張は科学的にしっかり行うという形で、即・生命の発見という風潮にならないように工夫をこらしたものでした(少なくともプレスリリースは)。

私たちもそれに倣い、「火星に生命を発見!」と飛びつくことなく、慎重に、また気長にみていくことが必要でしょう。検証には今後まだまだ数年〜十数年といったレベルの時間がかかるかも知れません。

そしてその検証には、サンプルのより詳細な分析が不可欠です。

今回のサンプル分析には、パーセビアランスに搭載された聞き、中でもX線岩石化学分析用観測装置(PIXL)とラマン分光・発光有機物・化学物質測定装置(SHERLOC)が使用されました。もちろん、これまで火星に持ち込まれた観測機器の中でもかなり優れたものではあるのですが、既存の観測装置だけで分析するとなると限界があります。

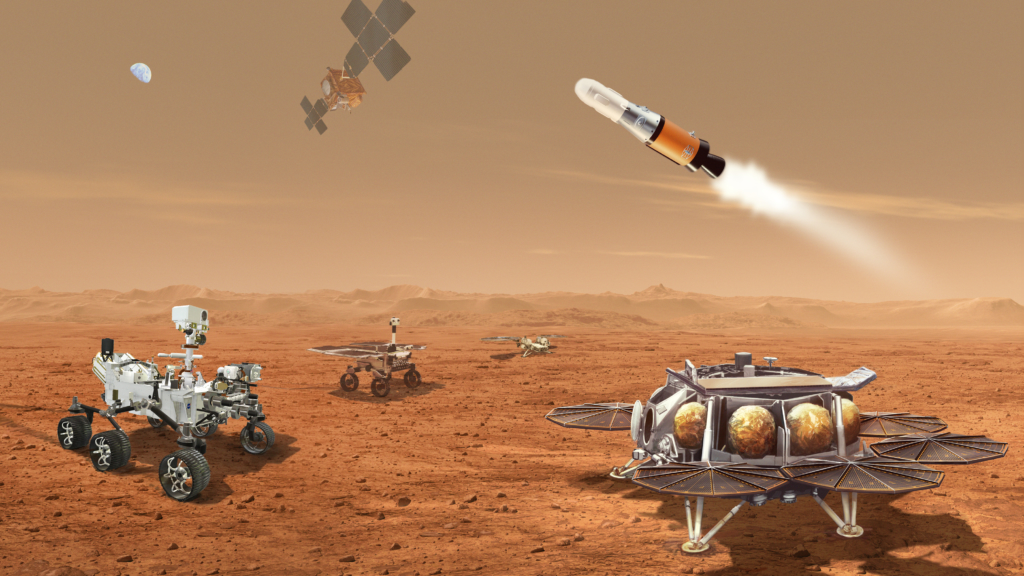

となれば、やはりこのサンプルを地球に持ち帰り、地球上の分析装置でじっくり調べる必要があるといえます。火星からのサンプルリターンが、この発見をより確実にするために不可欠である…ということがいえます。

実は、このパーセビアランスが取得したサンプルを火星から持ち帰る計画があります。その名もズバリ「マーズ・サンプル・リターン」(MSR)。アメリカがヨーロッパと共同で進めているもので、火星に探査機を送り込み、パーセビアランスが確保していたサンプルを探査機に収納、地球へと持ち帰るという計画です。

しかしこの計画は現在大きな危機にあります。2025年1月に発足した第2次トランプ政権下では、NASAを含めた政府機関の大規模な予算削減が提案されました。そして5月、NASA予算案がホワイトハウスから提示され、その中にはこのMSRの中止が盛り込まれていました。火星探査自体の予算は増え、第2次トランプ政権としては任期中の有人火星探査を実施すると大統領就任演説で述べたにも関わらず、です。

火星サンプルリターン計画のコンセプト。右下が着陸機、その上で上空へと飛行しているミサイル上の物体がサンプル帰還機、上空にいるのが周回機。左側のローバー軍は、これまで火星に送り込まれたローバーを示す。

Photo: NASA/JPL-Caltech

Source: https://mars.nasa.gov/msr/spacecraft/mars-ascent-vehicle/

おそらくではありますが、NASAとしてもMSR、さらには無人火星探査の予算削減は避けたいと考えているでしょう。特にMSRはNASAの予算削減のシンボルともなっているため、その重要性をアピールしたいものと思われます。

実際、この発見について言及したNASAのシーン・ダフィー長官代行の言葉は興味深いものです。

「この、第1次トランプ政権下で打ち上げられたパーセビアランスによる発見は、これまでで最も生命の発見に近づいたものである。この赤い惑星で生命の兆候と思しきものがみつかったことは画期的であり、私たちの火星への理解を深めることにつながる。NASAは、アメリカ人の足跡を火星の岩だらけの大地に記すという目標を追求する過程で、ゴールド・スタンダード・サイエンスを行っていくという取り組みを続けていく。」

ここで、「ゴールド・スタンダード・サイエンス」(Gold Standard Science)とは、第2次トランプ政権が2025年6月に打ち出した、本政権における科学技術の基盤となるものです。科学技術推進機構(JST)傘下の研究戦略開発センター(CRDS)の記事を引用すると、このゴールド・スタンダード・サイエンスとは、次の原則に基づく科学とのことです。

- 再現可能性・透明性・反証可能性を有すること

- 偏りのない査読を受けていること

- 誤りや不確実性について明確に記述されていること

- 仮定に対して懐疑的な姿勢を持つこと

- 学際的かつ協調的であること

- 否定的な結果をも意義ある知見として受容すること

- 利益相反がないこと

NASA長官代行の発言には、このトランプ政権の原則を取り入れ、また政権が打ち出した有人火星探査の話も巧みに折り込みながら、この発見の重要性を述べています。直接的にMSRの名前を出すことは政権を刺激することになるでしょうから触れないとしても、やはり「火星を(無人で)探査することは重要である」ということを主張している点が興味深いです。とりわけ、「パーセビアランスが第1次トランプ政権下で打ち上げられた」という点にわざわざ言及するのはかなり珍しいことといえます。

実際、過去のNASAのプレスリリースでも、どの政権下で打ち上げられた探査機による発見か、ということに触れることはほとんどといっていいほどなかったかと思います。うまく現政権を「おだてつつ」、火星(無人)探査が重要であることをさり気なく強調するという、NASAとしての苦労の跡が垣間見えるプレスリリースであるかと思います。

もちろん、この発見によりすぐにMSRが復活する、ということはないでしょう。ただ、現在議会では新年度(2026年度)のNASA予算をめぐり激しい対立が起きています。議会はNASAの科学予算の多く(MSRも含めた無人探査の多く)を復活させる予算案を提示しているのに対し、ホワイトハウス側はあくまで5月に提示した大規模予算削減案を押し通そうとしています。もうアメリカの新予算年度の始まりまで2週間しかありません。

こういった厳しい・激しい対立の中での今回の発見の発表は、NASAがこの発見で、将来的な無人火星探査、特にサンプルリターン計画の可能性を繋ぎ止めようとしている様子がみえる内容といえるでしょう。

そのせいか…科学的なものはもちろんのこと、MSRの復活という形での成果…がみえてくるかどうかは予断を許しませんが、少なくとも現時点では、今回の発見が、これまでにない、火星の生命につながる大きな発見であることは間違いありません。少なくとも現時点では、パーセビアランスを含めた火星探査機が新たな発見をもたらすことを期待するのが、私たちにできる探査への支持だといえるでしょう。

- NASAのプレスリリース [英語]

https://www.nasa.gov/news-release/nasa-says-mars-rover-discovered-potential-biosignature-last-year/ - ネイチャー誌に掲載された論文 [英語]

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09413-0 - マーズ2020 (月探査情報ステーション)

https://moonstation.jp/challenge/mars/exploration/mars2020 - マーズ・サンプル・リターン (月探査情報ステーション)

https://moonstation.jp/challenge/mars/exploration/msr