中国の火星探査機「天問1号」の着陸機が、5月15日、火星への着陸に成功しました。火星表面への着陸成功は、旧ソ連、アメリカについで3カ国目の快挙です。

天問1号は、中国が自国のロケットで打ち上げたはじめての火星探査機です。こういうややこしい書き方になるのは、中国はかつて2011年、自国で開発した初の火星探査機「蛍火1号」を、ロシアの火星探査機と一緒にロシアのロケットで打ち上げたことがあるからです。このときには打ち上げ失敗によって火星に到達させることができませんでした。それから10年、中国としては火星探査初成功、そしてリベンジを果たしたことになります。

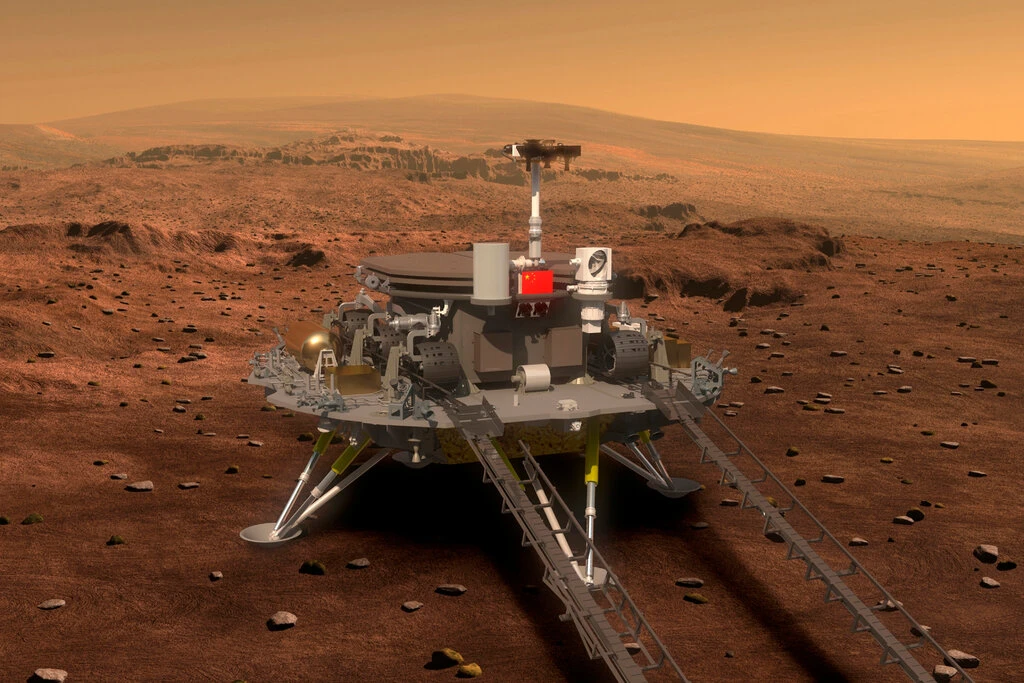

天問1号は、周回機、着陸機、ローバーという3部分からなる火星探査機です。一般的には火星探査機は、重量を節約するため、あるいはリスクを避けるため、周回機だけ(ローバーや着陸機は別打ち上げ)、あるいはローバーや着陸機だけという構成にすることが多いのですが、今回、中国は思い切って「フルセットの」探査機を打ち上げたことになります。

打ち上げは2020年7月23日、中国南部、海南省の文昌宇宙センターから打ち上げられました。その後火星へと順調に飛行、今年(2021年)2月10日、火星周回軌道への投入に成功しました。その後、軌道の調整を行いながら、着陸の機会を探っていました。

なおこの間、中国の「宇宙の日」(4月20日)に合わせ、ローバーは「祝融」と名付けられました。中国の火の神の名前がついたというわけです。

5月15日早朝、探査機は降下を開始、午前4時(中国標準時)頃に着陸機・ローバーを切り離しました。その後、約3時間ほど飛行したのち、高度約125キロメートルで火星大気に突入しました。

突入カプセルの速度は秒速4.8キロメートル(時速17280キロメートル)から460メートルにまで減速します。火星大気を降下することは火星探査、特に火星着陸探査にとっては最も危険な段階であり、よく「恐怖の7分間」とも呼ばれます。

突入カプセルはこの急減速と高熱に耐え、200平方メートルにも及ぶパラシュートを開いて、最終的に速度を秒速100メートルへと減速、この段階で突入カプセルを分離し、着陸機とローバーがむき出しになります。そして最終的な減速は逆噴射ロケットにより実施しました。

火星地表上空100メートルのところで着陸機は目標地点に大きな岩などの障害物がないかどうかを確認、また、地表の傾斜が着陸に問題がないかどうかを確認しました。もともとの予定地点には障害物があったためにより平らなエリアを選択し、ゆっくりと減速し4本の着陸脚を開いて着陸しました。

火星と地球とは光(電波)の速度でも十数分の距離がありますから、地球からコントロールして着陸させるということはできません。最後の段階は探査機自身の頭脳が頼りです。

中国宇宙航天局の月探査・宇宙プログラム担当者のGeng Yan氏(漢字表記不明)は、「それぞれのステップはわずか一度のチャンスしかなく、またそれぞれの動作は緊密に連携しており、もし途中で間違いがあれば着陸は失敗してしまっただろう。」と語っています。まさにその通り、一つのミスも許されない非常に緊張を強いられる時間帯だったと思います。

着陸場所は、火星の「ユートピア平原」と呼ばれる場所です。なんと今回の祝融ローバーは自身のツイッターアカウントを持っているようで、着陸場所を北緯25.1度、東経109.9度とツイートしています。

ユートピア平原は火星の北半球に広がる広大な平原地帯で、かつて1977年にはバイキング2号が着陸しています。ただ、バイキング2号の着陸点は天問1号着陸機の着陸点からはかなり離れています。

#Zhurong (#Tianwen1) Mars Rover Landing coordinates confirmed. 109.9E, 25.1N. Credit: CNSA, Vony7 @jh99474964 pic.twitter.com/HqNhDeN7EY

— Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 15, 2021

今後の予定についてはまだはっきりとしておりませんが、一般的な探査の手順として、まず着陸機およびローバーの状態の確認、そして着陸地点周辺の確認を慎重に行うことになるでしょう。そしていよいよ、ローバー「祝融号」を火星の地表に下ろすという手順になると思います。早ければ1〜2週間、遅くとも1ヶ月くらいでこれらの手順を実施し、いよいよ本格的な火星地表探査を実施することになります。

■中国の火星探査成功と世界・日本に与える影響

今回中国が火星探査機(着陸機)を着陸させることに成功したことで、中国は旧ソ連、アメリカについで、3カ国目に火星の地表に到達した国となりました。また、アジアの国々としてはじめて、火星の地表に到達した国となりました。ちなみに、アジアではじめて火星探査機を送り込んだのはインドで、2014年のことです。

中国とインドは互いに宇宙開発において熾烈な競争を繰り広げています。火星や月へのいちばん乗りという点でライバル視していることが伺い知れます。それは、それぞれの国が持つ技術力、さらにいえば軍事力に直結する能力を誇示するという意味も含まれているでしょう。

また今回の火星探査機着陸は、中国の宇宙開発技術の優位性を世界に大きく示す結果となりました。

火星探査は失敗が多いことで知られています。火星探査全体では成功率は半分以下でしかありません。これは、火星が非常に遠く探査機を送り届けるのが難しいこと、また火星には大気があるため、火星大気中を降下させ、その際に発生する高熱に耐えて、かつ一気に減速を行って着陸させるためには複雑な手順とそれを実施する技術的な基盤が必要なためです。

中国もアメリカも、この着陸は何度も失敗を繰り返してきています。旧ソ連は着陸したあと20秒後に通信が途絶したという例もありますし、アメリカは1970年代のバイキング探査で着陸に成功したものの、1990年代の「ディープスペース2号機」で着陸直前に探査機を失うなど、痛い経験を繰り返しています。

その点、中国は最初から周回機・着陸機・ローバーの「フルセット」を火星に持ち込み、しかもそれをすべて一発で成功させました。この技術力の高さは素直に評価されるべきでしょう。

もちろん相当なプレッシャーがあったことは確かで、着陸アナウンスが比較的直前だったことは、慎重な熟慮が背後にあったことを伺わせます。

中国の今回の成功の背景には、月探査「嫦娥」シリーズで培ったローバーの設計や運用の経験が大きいと考えられます。月で十分な経験を積んだ科学者・技術者が、火星の環境を十分理解して祝融を投入、中国として宇宙開発での技術力の高さを世界にアピールできたといえるでしょう。それはしかし、突飛なことを行ったわけではなく、技術を積み重ね、状況を分析し、着実に成功を積み重ねるという、いわば「王道」を実施したに過ぎません。それを支える資金力や政府の支援があったことはもちろんですが、国家が一丸となれば比較的短時間でここまでできることを証明したという点は、世界の宇宙開発にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

火星探査はどちらかというとこれまでアメリカ優位で進められてきましたが、ここにも中国が入り込むことによって、火星においても「米中対立」の懸念はあります。もちろん、両者とも科学探査であり、科学者たちの対立ということはまずありませんが、このようなテクノロジーを持つ国という認識をアメリカが持てば、技術派遣への脅威を中国にますます感じるようになり、それが2020年代の世界の宇宙開発の流れを決定づける可能性も十分にあります。

今後、アメリカや日本、ヨーロッパなどのいわゆる「西側諸国」と、中国・ロシアの連合体とが宇宙開発の世界でもせめぎ合う、あるいは対立していくという構図がより高い可能性を帯びてきます。

一方、日本は火星探査では完全に遅れを取ってしまいました。

日本は「はやぶさ」「はやぶさ2」で、小惑星からのサンプルリターンという「お家芸」を確立しました。一方で、その他の探査は予算不足などにより遅れたり中止されたりしています。日本は20204年頃にMMXという、火星衛星からのサンプルリターンを行う探査機を打ち上げる予定ですが、各国の火星ラッシュに比べると一歩遅れてしまっている印象は拭えません。

日本の宇宙開発予算は今年度大幅に増大されましたが、これはもっぱら有人月探査計画「アルテミス計画」に向けられたものです。しかもこれはアメリカとの同盟関係という側面が大きい、いわば政治的配慮に基づくものといえます。一方、それ以外の探査の予算が大幅に増えることはないでしょう。

とすれば、あとは日本1カ国ではなく国際的な探査計画を組むしかありません。ただそれには国同士の調整が必要であり、時間がかかることを覚悟しなければならなくなります。

中国の成功を素直に喜ぶとともに、それを日本の今後、日本の宇宙開発の今後にどう反映させるのか、様々な側面からいま一度しっかりと考えていくことが必要でしょう。

【2021年5月19日午後7時40分】記事の一部に誤りがありましたので、修正いたしました。失礼いたしました。

(誤) 中国とアジアは互いに宇宙開発において熾烈な競争を繰り広げています。

(正) 中国とインドは互いに宇宙開発において熾烈な競争を繰り広げています。

- 新華社の記事