探査機から得られたデータはすべてが貴重なものです。そしてその量は近年どんどん膨大になっていき、科学者が解析するには何年もかかるのが通例となっています。日本の月探査機「かぐや」のデータも、打ち上げから9年経過した今も科学者が懸命になって解析しています。

2011年に打ち上げられ、2012年12月に運用を終了した月探査機「グレイル」もそのような探査機の1つです。月の重力を詳細に調べることを目的としたこの探査機は、2つの探査機からなる珍しい構成の月探査機でした。

運用終了から4年以上も経ち、グレイルのデータを利用した重要な科学的な成果が発表されました。月の裏側にある「東の海」と呼ばれる大きな海の成因が、グレイルのデータからわかってきたというのです。ブラウン大学が発表した資料をもとに、その内容を追っていきましょう。

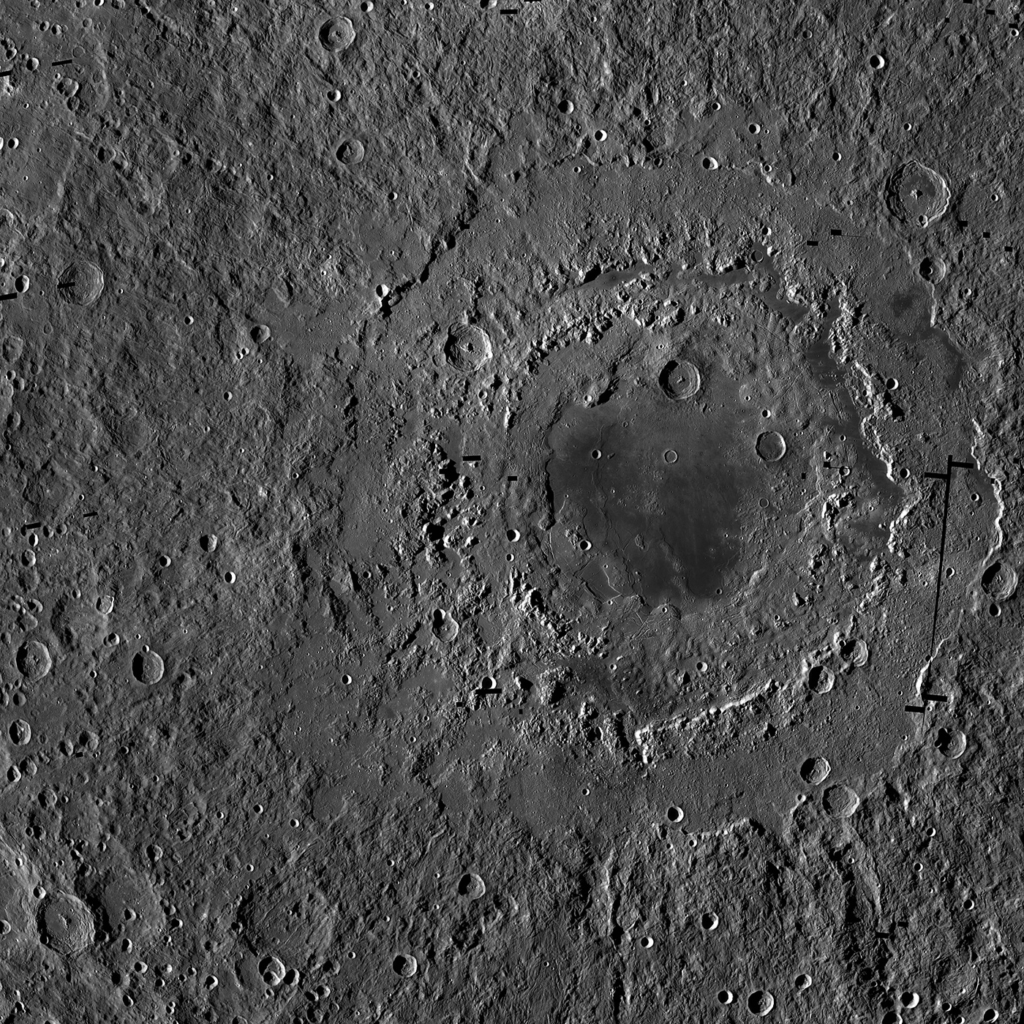

月探査機ルナー・リコネサンス・オービター(LRO)による「東の海」の写真。出典: Astronomy Picture of the Day、Photo: NASA

「東の海」(Mare Orientale=マーレ・オリエンターレ)は、月の裏側にある海です。裏側ですので地球からは見ることができませんが、裏側ギリギリのところにあるため、月の「摂動」という現象によって、タイミングによっては見ることもできます。海といっても、その形は上の写真の通り円形で、どうみてもクレーターだということがひと目でわかります。

そして、非常にわかりやすい多重リング型(いくつものリングが取り巻いている形)のクレーターをしています。東の海は三重のリングが取り巻くクレーターといってもよく、その外側の部分の直径は約900キロにも達します。クレーターとしては月のクレーターの中でも大きなものに分類されます。

この海…というかクレーターができたのは、いまから38億年前と考えられています。そして、このような三重のリングがどのように形成されたのかという問題は、科学者にとって大きな謎でもありました。今回、グレイルのデータを利用してこの謎に挑んだのは、グレイルの主任科学者でもある、ブラウン大学のマリア・ズーバー教授のグループでした。

ブラウン大学は月・惑星探査の実施、そしてそのデータの解析では多くの科学者を揃え、経験も豊富です。ズーバー先生も重力観測の分野では長年にわたって実績をお持ちで、今回のグレイルでの主任科学者という大役は、私(編集長)からみれば少し遅かったのではないか、と思うくらいでした。

「東の海を形成するような巨大衝突は、太陽系初期において、惑星をはじめ、月のような固体天体の地殻の変化を引き起こす最大の要因であった。今回グレイルによって得られた膨大なデータから、こういった巨大盆地(巨大クレーター)の形成についての新しい発見が得られた。そして、これらの成果は、他の天体の巨大盆地(巨大クレーター)にも活かせるだろう。」と、論文の筆頭著者、また別の論文の共著者でもある、ブラウン大学の惑星地質学者ブランドン・ジョンソン氏は語っています。

それでは、そのズーバー教授のグループによるグレイルのデータの詳細な解析がもたらした成果をみていきましょう。

グレイルが詳細な月の重力観測を行うまでは、東の海の成因についての研究は、上空を通る周回機の写真を利用した地形データからの推測に基づいていました。ただ、これでは東の海の地下がどのようになっているのかを知ることはかなり難しいのです。

地下の情報を知るためには、月の重力がどのようになっているか、詳細なデータを知る必要があります。日本の月探査機「かぐや」でも、特に裏側の重力データを詳細に知るための工夫がありました。リレー衛星と呼ばれるものです。

重力データを知るためには、上空を飛ぶ探査機の極めて細かい動きを追う必要があります。探査機と地上、あるいは中継衛星との電波のやり取りの時間の差(それも非常に短い時間の差)を算出し、そのデータから周回機がどの程度「月に引っ張られるのか」を調べ、月の重力データを導き出すのです。

裏側は地上から直接周回機にデータを送ることができません。そのために使ったのが、「かぐや」の場合はリレー衛星でした。グレイルは2機の探査機がそれぞれ互いに通信して距離を測りながら月の周りを回るという手法で、月の重力を表裏の区別なく極めて詳細に調べるという手法をとりました。

このようにして、グレイルは月の地下の情報(つまり、重力データ)を極めて詳細に全休にわたって入手することになりました。このデータは、今回の論文の共著者でもある、同じくブラウン大学のジム・ヘッド教授に言わしめると「東の海全体をX線検査にかけたようなもの」ということでした。まさに「地下丸見え」というところでしょうか。

このようにして、グレイルのデータから、東の海の地下構造の詳細が明らかになりました。

東の海の中でいちばんの謎は、「そもそも当初できたクレーターの大きさはどのくらいだったのか」ということです。「そんなの、いまの東の海の地形を見れば明らかじゃないか」(つまり、東の海のいちばん外側、あるいはいちばん内側のリングをもって、当初のクレーターの大きさと考える)と思われるかも知れませんが、実はそうではないのです。

クレーターは、時間が経つとともに次第に盛り上がってきて、浅くなってきます。小さな(直径数キロ程度くらいまでの)クレーターの場合、クレーターを構成する岩石の強度が重力に勝って、クレーターの形はかなりはっきりと残ります。ところが、東の海ほどの巨大なクレーターとなると、いん石、というか小天体の衝突によって物質がはがされた(=クレーターができた)あと、その空間を補うように重力がその地域一帯に働き、次第に盛り上がってきます。そのため、当初のクレーターは次第に形を失っていきます。東の海も、当初のクレーターがどのような大きさだったのかは謎でした。

これまで、研究者の中には、先ほどの考え方と同様、東の海の多重リングのどれかが当初のクレーターに相当すると考えていた人もいました。しかし、グレイルのデータは、そうではないことを示したのです。東の海の重力構造をみると、当初のクレーターは内側の2つのリングの間くらいの大きさになるということでした。直径にすると320キロ(200マイル)から480キロ(300マイル)に達するということで、現在のいちばん外側のリングの直径である900キロよりは小さいことになります。

この当初のクレーターの痕跡は、おそらくクレーター生成の際の衝撃や地形の変形などにより消え去ったものと考えられます。

さて、当初のクレーターの大きさが分かれば、どの程度の天体が衝突して東の海が形成されたのかを知ることが可能となります。この研究チームの計算によれば、この衝突によって吹き飛んだ物質の総量は約340万立方キロメートル(原文では「81万6000立方マイル」)という途方もないもので、仮にこれを天体にすると半径約90キロにもなってしまいます。

ジム・ヘッド教授は、天体の衝突現象の専門家で、実験を中心として長年にわたって衝突現象の研究を行っています。長年研究してきた彼にいわせると、「私が最初に東の海についての論文を書いたのは1974年。もう40年以上前になる。東の海についてはそれ以来ずっと研究してきたが、どれくらいの物質が吹き飛ばされたのかを知ることができたのはこれがはじめてだ。このように物質が吹き飛んだことで、その下にあるマントル、さらにはその下の物質も上昇してきたと考えられる。これら、上昇してきた物質の量や、月全体にどのくらいの物質が飛散したのかを、この研究によって知ることができる。」とのことです。

もう1つの論文(ジョンソン氏が筆頭著者となっている)では、グレイルのデータとコンピューターシミュレーションを結びつけて、衝突の際にどのようなことが起きたのかを明らかにしました。その結果、グレイルのデータと最も整合性が高かったのは、直径64キロ(40マイル)の天体が、秒速14.4キロ(9マイル)の速度でぶつかってきた場合でした。

ちょっと想像もできない事態ですが、おそらく太陽系の初期にはこのような巨大(太陽系全体からすれば決して巨大ではないのですが、あくまで私たちのスケールでみて)な天体の衝突が今よりもっと頻繁に起きていたことが考えられます。

そして、このモデル計算から、東の海がどのように形成されてきたかがわかってきました。衝突の際、クレーターが一気に形成されたあと、今度は地殻が反動で上昇、熱く溶けた岩が内部から衝突点付近に上昇してきました。この熱く溶けた岩が衝突点付近の亀裂やズレを引き起こして、崖を形成したものと思われます。この崖の高さは数キロメートルにも及び、それが今私たちがみている外側のリングになっていったというシナリオです。

ただ、外側2つのリングはそれでいいとして、最も内側のリングが作られた過程は若干異なるようです。

通常私たちがよくみるクレーターには、中央部に小さな山があります。この山のことを「中央丘」と呼びます。例えば、下の写真にあるティコ・クレーターでは、中央に高さ2300メートルの(小さくないですね)中央丘があります。

このティコ・クレーターの写真を見たあとで、もう一度上の東の海の写真を見てみて下さい。中央丘がないのがわかります。なぜ、同じように衝突でできたクレーターで、このような違いが生まれたのでしょうか?

ポイントは、クレーターの大きさです。ティコ・クレーターは直径が85キロで、東の海よりはぐんと小さなクレーターです。そのため、地殻が跳ね返ってできた中央丘も地殻の強度で支えられます。一方、東の海のクレーターは1000キロ地殻もあります。そのため、跳ね返ってできる中央丘は巨大すぎ、地殻で支えることができません。それらは周辺へと流れ去ることになり、上の写真のように平らな平原となっていきます。私たちが東の海をクレーターではなく「海」と呼ぶのは、この平な平原があるからなのです。

こうやってできたのが、一番内側のリングであると考えられています。

「このような一連の過程は、わずか数分の間にすべてが完了した。実に劇的なプロセスだった。」とジョンソン氏は語っています。遠い過去に、このような巨大な衝突と地形の形成があったと考えると、それはまた恐ろしいことでもあります。

なお、ジョンソン氏によれば、このリングの形成を再現できたのははじめてとのことです。グレイルが、月の遠い過去の物語を明らかにしたわけです。「グレイルのデータによって、ついに私たちは、このクレーター、そしてリングの形成過程について確信を持てるようになった。」(ジョンソン氏)

東の海は、このような「多重リングクレーター」と呼ばれる、いくつものリングを持ったクレーターの中では、太陽系で最も若いものといわれています。もちろん若いといっても30数億年前ですから非常に昔の話ではあるのですが。

今回の研究は、他の太陽系にある多重リングクレーターの形成過程に関しても大きな示唆を与えるものとなるでしょう。例えば、火星にはこのような多重リングクレーターがいくつか存在しています。しかし、月に比べると「火星ではより複雑な地質学的な過程が(衝突後にも)働いており、そのためクレーター全体の形が崩れてしまっている。多重リングクレーターの形成過程を明らかにできたいま、私たちは、それができたあとどのように変形して今に至るかという歴史についてもより理解できるようになっている。」(ジョンソン氏)

「月はある意味で、昔からの地形を完璧に調べることができる研究室のようなものだ。マリア・ズーバー教授の素晴らしいリーダーシップにより、グレイルは月の進化を調べる私たちにとっての大きなデータを与えてくれる存在になっている。そしてそれは、他の天体での同じような地形の形成を知るという、より大きな成果にもつながっていっている。」(ジム・ヘッド教授)

ある天体(惑星)の地形や気象などを調べることで、他の天体の理解へとつなげていく学問のことを「比較惑星学」といいます。地球だけをみていても、あるいは月だけみていてもわからないことが、火星や金星などをみることによって、…つまり、比較することによってはじめてわかってくるということがあるのです。私たちも普段の日常生活で、物事を比較するとよりわかりやすくなることを経験していると思いますが、まさにそれです。

グレイルが残したデータは、私たちの太陽系をより深く理解するために、一流の研究者たちによって今日も役立てられています。

ブラウン大学のリリース

https://moonstation.jp/ja/history/GRAIL/