| > 月・惑星へ > 火星・赤い星へ > 火星探査 > マーズ・エクスプレス > トピックス > 2004年4〜6月 | |||||||

|

マーズ・エクスプレス トピックス

2004年4〜6月

火星のアルシア火山 (2004年6月7日19:00)

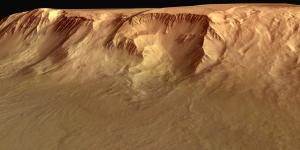

マーズ・エクスプレス周回機が撮影した、火星の火山「アルシア山」(Arsia Mons)の立体画像が公開されました。  上の写真は、火星のアルシア山南麓にある谷地形を撮影したものです。アルシア山は、火星のタルシス台地にある大火山の1つです。写真は高さ約400キロメートルから撮影され、1ピクセルあたりの解像度は約20メートルです。

上の写真は、火星のアルシア山南麓にある谷地形を撮影したものです。アルシア山は、火星のタルシス台地にある大火山の1つです。写真は高さ約400キロメートルから撮影され、1ピクセルあたりの解像度は約20メートルです。 この、もう少し広い領域を撮影した写真が左の画像です(上のカラー写真は、この白黒写真の左上部分になります)。

この、もう少し広い領域を撮影した写真が左の画像です(上のカラー写真は、この白黒写真の左上部分になります)。小さな穴のようにみえる部分の深さは、実は2キロメートルもあります。また、地形全体で、起伏は7キロメートルにも達します。意外に起伏に富む、複雑な地形であることがわかります。 穴は、おそらく溶岩が噴出した際にできたと考えられます。溶岩が噴出してぬけたあとに、その部分が陥没してできたものでしょう。さらにその後、地滑りなどが起きて、地形が変形することもあります。 この周辺では、こういった崩壊した地形は南西から北東方向に走っており、タルシス台地の地殻の弱線(地殻の中で構造上弱い線)の方向と一致します。そしてこの方向は、いわゆる「タルシス三山」といわれる、アルシア、パボニス、アスクレウスの各山が並ぶ方向とも一致するのです。

ESAの記事へ (英語)

「ビーグル2」調査報告がまとまる (2004年5月26日19:20)

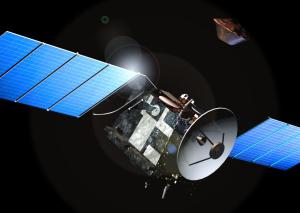

昨年12月に周回機から切り離され、その後行方不明になった着陸機「ビーグル2」について、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)とBNSC(イギリス国立宇宙センター)は、合同で調査報告をまとめました。(左のCGは「ビーグル2」分離想像図。Photo: ESA)

昨年12月に周回機から切り離され、その後行方不明になった着陸機「ビーグル2」について、ESA(ヨーロッパ宇宙機関)とBNSC(イギリス国立宇宙センター)は、合同で調査報告をまとめました。(左のCGは「ビーグル2」分離想像図。Photo: ESA)「ビーグル2」は、昨年(2003年)12月19日に周回機から切り離され、12月25日に火星軌道に入りました。しかし、その後無線交信が途絶え、地球上からの度重なる交信にも応答せず、2月12日になり、ESAが公式に喪失を宣言しました。 この事態を受けて、ESAとイギリスによる調査会議が設置され、事故原因や今後に向けた勧告などを行うことになりました。会議はイギリスの科学大臣であるセインスバリー卿と、ESAのドーダン長官が代表を務め、ESAの調査担当者や製造メーカ関係者などが委員を務めました。 調査会議では、NASAやロシアからのメンバーなども加わって調査を行い、関係者へのインタビューや議論を通じて報告をまとめました。 報告では、失敗につながったと思われる単一の技術的な問題点を特定することはできませんでしたが、いくつかの考えられる問題点について言及しています。さらにこの会議では、「ビーグル2」のプロジェクトには組織上、及びプログラム上の大きな問題点があり、それがまさに今回の失敗の原因につながったという指摘を行っています。 今回の事故調査の結論として、会議では19の勧告を行っています。これは将来の同じような探査計画に対する教訓として提示されたものです。この勧告は以下の3つに要約できます。

惑星探査はリスクが高い計画です。万が一事故が発生し、所期の目的を達成できなかったとしても、そこから教訓を読み取り、次に活かしていくことが重要となります。今回の報告が、ヨーロッパの、そして世界のさらなる惑星探査の前進につながることを期待したいと思います。 関連リンク

火星の深い地溝と引き裂かれたクレーター (2004年5月25日16:00)

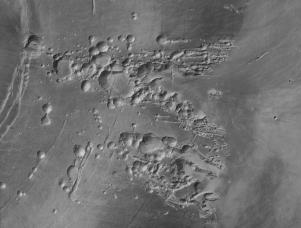

マーズ・エクスプレス搭載の高解像度ステレオカメラが捉えた、アケロン谷(Acheron Fossae)の写真です。この地域は地殻の活動が活発だった地域のようで、地殻変動に伴う様々な地形をみることができます。

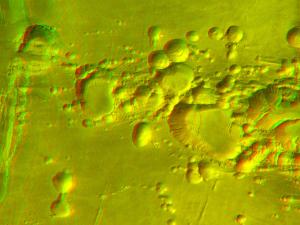

マーズ・エクスプレス搭載の高解像度ステレオカメラが捉えた、アケロン谷(Acheron Fossae)の写真です。この地域は地殻の活動が活発だった地域のようで、地殻変動に伴う様々な地形をみることができます。左の写真では、活発な地殻変動によって形成された地溝や地塁(断層によってできた谷や山)がみえています。 このアケロン谷は、オリンポス山の北方約1000キロメートルに位置しており、写真の解像度は1ピクセルあたり35〜50メートルくらいです。ちなみに、「アケロン」とはギリシャ神話で冥界に至る川の名前なのだそうです。 アケロン谷の深さは1700メートルにも及びます。この谷は、ちょうど火星のタルシス台地の北端にあたり、タルシス台地が隆起したときに強い引っ張りの力を受けた場所にあたります。写真にはカーブした断層が写っていますが、これは隆起に伴う引っ張りの力によってできたものと考えられています。また、それによって地殻が裂けた部分には、地下から物質が上がってきます。火星ではかつて、このような大規模な地殻変動が起きていたと考えられているのです。  左の写真は、同じくアケロン谷の写真ですが、最初の写真の場所から西に約250キロメートルほど離れたところにあるクレーターを撮影したものです。クレーターの直径は約55キロメートル。クレーターの深さは約2000メートルになります。 左の写真は、同じくアケロン谷の写真ですが、最初の写真の場所から西に約250キロメートルほど離れたところにあるクレーターを撮影したものです。クレーターの直径は約55キロメートル。クレーターの深さは約2000メートルになります。クレーターの左側に、断層が走っているのがみえます。クレーターができたあとに地殻変動が起き、クレーターを引き裂く形で断層が走ったものです。地溝帯の幅は約15キロメートルほどになります。 このような地溝帯は地球上にも見受けられます。有名な例としては、アフリカの東部にある「アフリカ大地溝帯」(リフトバレー)などがあります。マーズ・エクスプレスのカメラは3次元で地表を撮影することができますので、このような地溝帯の様子を立体的に捉えることが可能です。  左の写真が、このアケロン谷領域の立体画像になります。非常に起伏に富んだ地形と、谷の様子が手に取るようにわかります。

左の写真が、このアケロン谷領域の立体画像になります。非常に起伏に富んだ地形と、谷の様子が手に取るようにわかります。

ESAの記事へ (英語)

周回機のレーダアンテナの展開が延期に (2004年5月25日15:00)

マーズ・エクスプレスの記事につきましても、更新が止まってしまって申し訳ありませんでした。 さて、ESAは、マーズ・エクスプレス周回機に搭載されている地下探査レーダ高度計(MARSIS)のアンテナの展開を延期することになりました。 最新のコンピュータシミュレーションでの解析により、予想よりもレーダアンテナが大きな振幅で揺れる可能性があることが明らかになりました。もしこのようなことが起こると、周回機本体にも影響が出る恐れがあるため、このアンテナの展開についてより詳細に評価する必要があるということで、延期になったものです。  左の写真が、このMARSISのアンテナです(Photo: Universität der Bundeswehr - München)。直径が2.5センチ、長さが20メートルの中空の筒状のアンテナになります。写真では箱状に折り畳まれて格納されている状態で写っていますが、これが展開する際に徐々に真っ直ぐになっていき、ちょうど「びっくり箱」でものが飛び出してくるような原理で、次第にアンテナが伸びていくという仕掛けです。

左の写真が、このMARSISのアンテナです(Photo: Universität der Bundeswehr - München)。直径が2.5センチ、長さが20メートルの中空の筒状のアンテナになります。写真では箱状に折り畳まれて格納されている状態で写っていますが、これが展開する際に徐々に真っ直ぐになっていき、ちょうど「びっくり箱」でものが飛び出してくるような原理で、次第にアンテナが伸びていくという仕掛けです。このアンテナの展開自体は10分程度で済み、一度展開さえできれば、まっすぐに伸びて安定するはずです。しかし、MARSISのチームでは、最新のシミュレーション結果に基づき、アンテナが急激に跳ね返る(backlash)現象が起きる可能性があると、ESA当局に通知しました。 MARSISチームと、このアンテナを製造したメーカでは、試験及びシミュレーションによって、衛星本体に影響がない形でアンテナの伸展ができるような方法を探ろうとしています。その結果をもとにしてESAによる最終評価が行われ、数週間以内に、アンテナの伸展及びMARSISの起動が行われる予定になっています。 MARSISは、電波を利用して火星の地下の状態を探るための装置で、日本の月探査衛星セレーネにも搭載されるレーダサウンダーとほぼ同じ原理で動作します。地下の状態が分かると、火星の表層の地下にある氷などの性質が明らかにでき、火星の水の問題にも新たな伸展が期待できます。その意味でも、早く問題が解決することを祈りたいと思います。

オリンポス山西側の写真 (2004年4月30日16:00)

マーズ・エクスプレスが撮影した、オリンポス山西側の写真が公開されました。

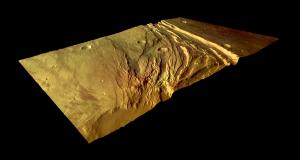

マーズ・エクスプレスが撮影した、オリンポス山西側の写真が公開されました。この写真は、オリンポス山の西側山麓付近を撮影したものです。オリンポス山は、火星でも最大(そして、太陽系最大の火山)として知られており、その高さは平均約22キロメートルにも及びます。写真の解像度は25メートル/ピクセルです。また、写真は右が北になっています。 写真の多くの部分を占めている平原部分は、「オーレオール」(aureole、ラテン語で「光の輪」)と呼ばれており、このあたりは、大きな谷やブロック状の物質でできていて、その起源にはいままで様々な説が唱えられてきました。科学者は、山頂付近から流れてきた堆積物であると考えられているようですが、氷河などによる影響もみられることから、かなり複雑な成因が考えられます。 また、左下の崖の部分は、高さが7000メートルにも及ぶものです。  この写真をもとにして作成された立体写真も公開されました。がけの部分が非常にわかりやすくみえています。マーズ・エクスプレス搭載のステレオカメラの能力が遺憾なく発揮されていることがよく分かります。

この写真をもとにして作成された立体写真も公開されました。がけの部分が非常にわかりやすくみえています。マーズ・エクスプレス搭載のステレオカメラの能力が遺憾なく発揮されていることがよく分かります。

ESAの記事へ (英語)

クラリタス谷の写真 (2004年4月3日17:20)

火星のクラリタス谷 (Claritas Fossae)を、マーズエクスプレス搭載の高解像度ステレオカメラで撮影した写真が公開されました。

火星のクラリタス谷 (Claritas Fossae)を、マーズエクスプレス搭載の高解像度ステレオカメラで撮影した写真が公開されました。クラリタス谷は、火星のソリス平原(Solis Planum)にある構造性の谷です。写真の中心は北緯30.9度、東経255.7度になります。この位置は、火山が多数存在する、タルシス台地の南東にあたります。写真の解像度は、1ピクセルあたり約17メートルになります。

ESAの記事へ (英語)

|

|

|

|