| > 月・惑星へ > 火星・赤い星へ > 火星探査 > マーズ・エクスプレス > トピックス > 2004年10〜12月 | |||||||

|

マーズ・エクスプレス トピックス

2004年10〜12月

アージャイル盆地のヘール・クレーター (2004年11月25日17時10分)

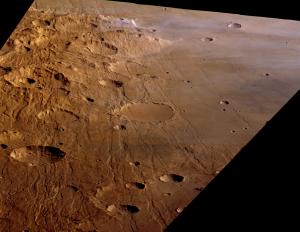

火星の南半球、中緯度地域にあるアージャイル盆地 (Argyre basin) のヘール・クレーター (Hale crater) の画像が公開されました。  写真は、アージャイル盆地の北縁付近を撮影したもので、緯度は南緯36度、東経324度となっています。写真の解像度は1ピクセルあたり約40メートルです。

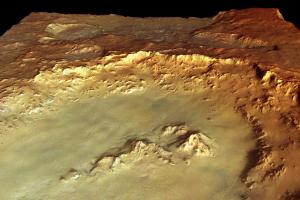

写真は、アージャイル盆地の北縁付近を撮影したもので、緯度は南緯36度、東経324度となっています。写真の解像度は1ピクセルあたり約40メートルです。写真には周期的に明るさが変わっている様子がみえますが、これは雲ではないかと考えられます。  この盆地のへりに位置しているヘール・クレーターを立体画像として捉えたのが左の写真です。方向としては西を向いている画像で、テラス状になったクレーター壁や、中央丘などもみえます。全体にクレーターは激しく浸食されていて、あまり原形を留めているとはいえません。中には、クレーターの内部の壁が、中心部に向かって崩れてしまっているところもあります。また、クレーターの底には、水が流れてできたと思われる樹枝状の模様も(高解像度の画像で)みることができます。

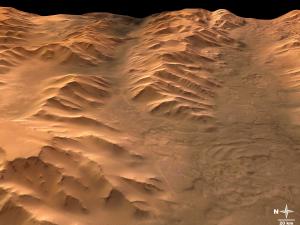

この盆地のへりに位置しているヘール・クレーターを立体画像として捉えたのが左の写真です。方向としては西を向いている画像で、テラス状になったクレーター壁や、中央丘などもみえます。全体にクレーターは激しく浸食されていて、あまり原形を留めているとはいえません。中には、クレーターの内部の壁が、中心部に向かって崩れてしまっているところもあります。また、クレーターの底には、水が流れてできたと思われる樹枝状の模様も(高解像度の画像で)みることができます。

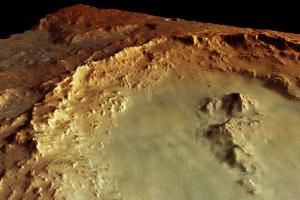

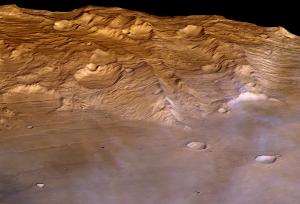

こちらの写真は、同じくヘール・クレーターを撮影したものですが、先ほどとは少し違って、北西方向を向いて撮影しています。

こちらの写真は、同じくヘール・クレーターを撮影したものですが、先ほどとは少し違って、北西方向を向いて撮影しています。

ESAの記事へ (英語)

コプラテス窪地の崩壊地形 (2004年11月25日15:50)

左の写真は、マリネリス峡谷南部にあるコプラテス窪地(Coprates Catena)を捉えたものです。位置は南緯14度、東経301度付近で、解像度は1ピクセルあたり約43メートルになります。

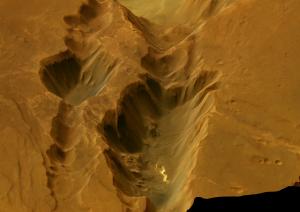

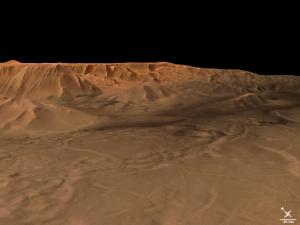

左の写真は、マリネリス峡谷南部にあるコプラテス窪地(Coprates Catena)を捉えたものです。位置は南緯14度、東経301度付近で、解像度は1ピクセルあたり約43メートルになります。このコプラテス窪地は崩壊地形が連なったような地形で、すぐ近くにある大きな谷、コプラテス谷(Coprates Chasma)と平行に走っています。この崩壊地形は、深さが2500〜3000メートルにも達しますが、それでも、コプラテス谷の方は深さが8000メートルにも及びますから、それよりは浅いものです。コプラテス谷には地滑り跡が何ヶ所かに見受けられます。  左側の写真は、このコプラテス窪地を立体的に捉えた画像です。コプラテス谷と比べて、コプラテス窪地の方は、周囲の低い平原とのつながりがありません。このことから、コプラテス窪地は、何らかの作用で地殻が広がったことにより生じたものか、地下の物質(氷、あるいは水)がなくなったことにより崩壊したものと思われます。

左側の写真は、このコプラテス窪地を立体的に捉えた画像です。コプラテス谷と比べて、コプラテス窪地の方は、周囲の低い平原とのつながりがありません。このことから、コプラテス窪地は、何らかの作用で地殻が広がったことにより生じたものか、地下の物質(氷、あるいは水)がなくなったことにより崩壊したものと思われます。谷底には、明るい物質が露出しているのがみえますが、おそらくマリネリス峡谷の他の場所でみつかっているものと同じものと思われます。なお、マーズ・エクスプレス搭載のOMEGA(可視光・赤外線鉱物スペクトロメータ)では、硫化物が存在することが確認されています。

ESAの記事へ (英語)

マーズ・エクスプレスが捉えた火星の衛星フォボス (2004年11月15日18:00)

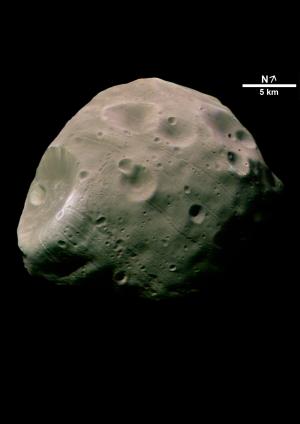

これまで、マーズ・エクスプレスが撮影してきた写真は火星の表面ばかりでしたが、今回はちょっと趣向を変えて、火星の衛星、フォボスの写真をご覧頂きましょう。  この写真は、火星の衛星フォボスのクローズアップ写真です。探査機からフォボスまでの距離は200キロメートル以下、解像度は1ピクセルあたり7メートルにも達する、たいへん解像度の高い写真です。写真ではフォボスの表面のうち、火星を向いている側がみえています。左端にみえる大きなクレーターは、フォボスで最大のスティックニー・クレーター(Stickney: 直径約10キロメートル)です。

この写真は、火星の衛星フォボスのクローズアップ写真です。探査機からフォボスまでの距離は200キロメートル以下、解像度は1ピクセルあたり7メートルにも達する、たいへん解像度の高い写真です。写真ではフォボスの表面のうち、火星を向いている側がみえています。左端にみえる大きなクレーターは、フォボスで最大のスティックニー・クレーター(Stickney: 直径約10キロメートル)です。これまでフォボスの写真は、アメリカのバイキング周回機が撮影したことがありますが、これほどまでに詳細なフォボスの写真ははじめて得られたといってもよいでしょう。フォボスの表面全体にわたって、溝がほぼ同じような間隔で走っているのがみえます。フォボスには、スティックニーという大きなクレーターがありますが、溝がこのクレーターの生成前からあったものか、それともこのクレーターを作った小天体の衝突によって生じたものなのか、この詳細画像から調べることが可能になるでしょう。 フォボス表面には、数多くの小さなクレーターもみえます。おもしろいのは、いくつかのクレーターについては、底部が暗い物質でできていたり、飛び散った物質が暗かったり(太陽系でも最も暗い物質の一つと思われます)、クレーター壁を滑り落ちてきたレゴリス(表面の砂)があったりと、いろいろな特徴があることです。 フォボスは、実は考えられていた位置より5キロメートルほど先の場所にありました。これは、フォボスが火星に引っ張られることによって生じる「永年加速」と呼ばれる現象(軌道を回るスピードが次第に速くなること)を示しています。このまま行くと、フォボスは次第に火星に近付き、火星の引力によってばらばらになり、その破片は火星を回る輪になると思われます。但し、この輪は土星のそれのように長続きするものではないでしょう。あるいは、その破片が火星にぶつかってクレーターを作ることになるかも知れません。

ESAの記事へ (英語)

マリネリス峡谷のチトニウム谷 (2004年11月15日17:00)

この写真は、火星の中で最も特徴的な地形の1つであるマリネリス峡谷の西端にある、チトニウム谷 (Tithonium Chasma)と、イウス谷 (Ius Chasma)を捉えたものです。平面写真でみると大した深さはないようにみえますが、この谷の深さは最大で、5.5キロメートルにも及びます。チベットやアンデスの山がこの谷の中にすっぽり入ってしまうくらいの深さです。

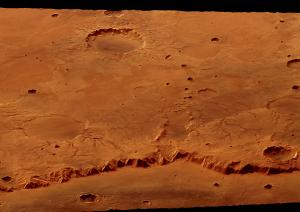

この写真は、火星の中で最も特徴的な地形の1つであるマリネリス峡谷の西端にある、チトニウム谷 (Tithonium Chasma)と、イウス谷 (Ius Chasma)を捉えたものです。平面写真でみると大した深さはないようにみえますが、この谷の深さは最大で、5.5キロメートルにも及びます。チベットやアンデスの山がこの谷の中にすっぽり入ってしまうくらいの深さです。写真の解像度は1ピクセルあたり約52メートルになります。 この谷の形成には、さまざまな地質学的な要因が絡んでいます。テクトニック的な(構造的な)要因によって割れたり、水や風の作用もあります。火山活動が絡んでいる場所もあれば、氷河の作用によって作られた地形もあるという具合です。 谷底は暗い物質に覆われています。この物質(内部堆積物と呼ばれています)は多角形の割れ目があることが特徴で、その割れ目からは、堆積物の下にあるより明るい色の物質がみえています。  さて、この地形をマーズ・エクスプレスお得意の立体写真でみるとどのようになるでしょうか? 左の写真は、東方向をみた立体画像です。谷間の幅はだいたい30キロメートルくらいになります。山肌は、山の崖から崩れ落ちて来た岩など、いわゆる「崖錘」と呼ばれる物質で覆われています。これらの物質は火山性と考えられていますが、堆積岩だという説も提案されています。

さて、この地形をマーズ・エクスプレスお得意の立体写真でみるとどのようになるでしょうか? 左の写真は、東方向をみた立体画像です。谷間の幅はだいたい30キロメートルくらいになります。山肌は、山の崖から崩れ落ちて来た岩など、いわゆる「崖錘」と呼ばれる物質で覆われています。これらの物質は火山性と考えられていますが、堆積岩だという説も提案されています。 別の角度から眺めるとどうなるでしょうか。これは、同じ場所を北東方向から眺めたものです。写真の平原部分にある丸い地形は、浸食されて目立たなくなってしまっているオウデマンス・クレーター (Oudemans)で、直径が約120キロあります。クレーターの周辺には、暗い色をした岩が広がっているのがわかります。平原自体は、もう少し明るい色の物質で覆われていますが、おそらく風の作用で堆積したものでしょう。また、断層と思われる地形もみることができます。

別の角度から眺めるとどうなるでしょうか。これは、同じ場所を北東方向から眺めたものです。写真の平原部分にある丸い地形は、浸食されて目立たなくなってしまっているオウデマンス・クレーター (Oudemans)で、直径が約120キロあります。クレーターの周辺には、暗い色をした岩が広がっているのがわかります。平原自体は、もう少し明るい色の物質で覆われていますが、おそらく風の作用で堆積したものでしょう。また、断層と思われる地形もみることができます。

このマリネリス峡谷一帯は、火星でも最もよく研究がなされている地域です。この峡谷の成り立ち自体を解くことが、火星の歴史を調べることにもつながってくることになります。また、堆積岩や浸食の様子を調べることは、かつて火星がどのような気候だったのかを知る手掛かりを与えることにつながります。 その意味で、これらの写真がもたらす情報が、今後の火星研究に大きな飛躍をもたらすことが期待できるといえるでしょう。

ESAの記事へ (英語)

ホイヘンス・クレーターの縁 (2004年11月15日16:10)

左の写真は、マーズ・エクスプレスから撮影された、ホイヘンス・クレーターの写真です。解像度は1ピクセルあたり約70メートルです。位置は東経61度、緯度は南緯14度付近になります。

左の写真は、マーズ・エクスプレスから撮影された、ホイヘンス・クレーターの写真です。解像度は1ピクセルあたり約70メートルです。位置は東経61度、緯度は南緯14度付近になります。ホイヘンス・クレーターは、火星南部にある大きなクレーターで、直径が約450キロにも達します。火星の南半球は、クレーターが多い地帯ですが、その中でも二重のリングを持つ大きなクレーターです。クレーターの多さからその地域の年代を推定する方法から、このホイヘンス・クレーターは約40億年ほど前にできたと考えられています。内側の縁は堆積物に埋められてしまって、あまりはっきりとはしていません。この写真は、クレーターの外側の東の縁の辺りを撮影したものです。  左の写真は、クレーターの立体画像です。クレーターの縁の周辺に樹枝状の模様がみえますが、おそらくはこれは水が流れた跡ではないかと考えられます。写真を逆さまにしてみると、三角州にみえないこともありません。谷は黒い物質に覆われていて、これは水または風による堆積物と思われます。

左の写真は、クレーターの立体画像です。クレーターの縁の周辺に樹枝状の模様がみえますが、おそらくはこれは水が流れた跡ではないかと考えられます。写真を逆さまにしてみると、三角州にみえないこともありません。谷は黒い物質に覆われていて、これは水または風による堆積物と思われます。 さらに、同じ場所について北側を向いて(つまり、崖の方向を写真の上下に)撮影した写真も公開されています。こちらでは、崖の様子やクレーター付近の谷の深さなどがより明確にわかります。

さらに、同じ場所について北側を向いて(つまり、崖の方向を写真の上下に)撮影した写真も公開されています。こちらでは、崖の様子やクレーター付近の谷の深さなどがより明確にわかります。

ESAの記事へ (英語)

火星南部高地地域のプロメテイ平原 (2004年10月13日12:00)

火星の南部にあるプロメテイ平原 (Promethei Terra)の、高解像度写真が公開されました。左の写真の解像度は1ピクセルあたり14メートルです。

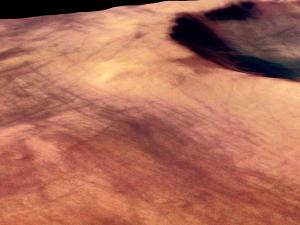

火星の南部にあるプロメテイ平原 (Promethei Terra)の、高解像度写真が公開されました。左の写真の解像度は1ピクセルあたり14メートルです。このプロメテイ平原は、火星の大きな衝突クレーターであるヘラス盆地 (Hellas Planitia)の東側にあたります。表面が滑らかになっているのは、数十メートルにわたって火山灰などで覆われているためと思われます。  興味深いのは、比較的年代が若いと思われるクレーターでさえ、こういった火山灰のような物質に覆われて、なだらかな地形になってしまっていることです。左の写真では、比較的新しいと思われるクレーターが、ややぼやけているのがおわかりかと思います。

興味深いのは、比較的年代が若いと思われるクレーターでさえ、こういった火山灰のような物質に覆われて、なだらかな地形になってしまっていることです。左の写真では、比較的新しいと思われるクレーターが、ややぼやけているのがおわかりかと思います。この大きなクレーターは直径が32キロ、深さは約1200メートルです。クレーターの底には、物質が上昇したあと、取り除かれて収縮したような跡がみえます。 クレーターの底から風などによって取り除かれた砂などは、クレーターの南部に堆積して、厚い層を作っています(写真の左側が南側)。 写真には、北西から西の報告にかけて、多数の黒い跡のようなものがみえますが、これは「ダストデビル」(塵旋風。竜巻の一種)の跡と思われます。こういった小竜巻が最上層の物質を剥ぎ取り、そのために地表の一部では色が変わってしまっています。この塵旋風の跡は20キロメートルほど追跡でき、明るい色の周囲の物質とは明らかに違う色の地表になっています。

ESAの記事へ (英語)

クラリタス谷の地溝 (2004年10月13日11:30)

以前のトピックスでもご紹介しましたが、クラリタス谷とソリス平原とを収めた写真が公開されました。今回の写真の解像度は1ピクセルあたり約40メートルになります。左の写真は、北向きに見ています。

以前のトピックスでもご紹介しましたが、クラリタス谷とソリス平原とを収めた写真が公開されました。今回の写真の解像度は1ピクセルあたり約40メートルになります。左の写真は、北向きに見ています。左の写真の右上の方に青白いもやのようなものがみえますが、これはまさに、火星大気中の微粒子(エアロゾル)によって発生した雲なのです。 クラリタス谷は、地溝が発達していることが特徴です。多くの地溝は北西から南東に向けて走っています。この地溝を追いかけて行くと、数百キロメートル先のタルシス火山群にまで続いています。 地溝は断層運動によって生じます。断層運動によって凹んだところが地溝ならば、隆起したところは「地塁」と呼ばれます。平行な断層に、地溝と地塁が「セット」になっているのが、典型的な断層地形です。 地溝は、ダエダリア平原 (Daedalia Planum)の溶岩流から、ソリス平原東部を分断して走っています。クラリタス谷の東側は、ソリス平原の東部に噴出した溶岩流に覆われています。このあたりな複雑な地質構造は、いくつかのできごとが同時に起きたことをうかがわせています。  こちらの図は、同じクラリタス谷を西側から眺めた立体写真です。平行に走る地溝の様子などがより際立ってみえます。

こちらの図は、同じクラリタス谷を西側から眺めた立体写真です。平行に走る地溝の様子などがより際立ってみえます。

ESAの記事へ (英語)

「合」に入ったマーズ・エクスプレス (2004年10月13日11:00)

太陽をはさんで、地球と火星が一直線に並ぶ現象を「合」(ごう)といいます。このとき、地球からみて火星は太陽の向こう側にあります。太陽からは強烈な電磁波が放射されているため、地球と火星間の通信が一時的に乱れるという問題があります。そのため、この「合」付近の期間中は、マーズ・エクスプレスは一時的にお休みを取ることになりました。

太陽をはさんで、地球と火星が一直線に並ぶ現象を「合」(ごう)といいます。このとき、地球からみて火星は太陽の向こう側にあります。太陽からは強烈な電磁波が放射されているため、地球と火星間の通信が一時的に乱れるという問題があります。そのため、この「合」付近の期間中は、マーズ・エクスプレスは一時的にお休みを取ることになりました。9月15日、マーズ・エクスプレスは、地球からみて、太陽から1度以内の範囲内に入りました。探査機そのものにはまったく影響はないのですが、上で述べたように、地球との通信という点で問題が出てきます。もし、太陽から発する電磁波や、太陽のまわりを取り巻く太陽コロナの影響を受けてしまうとすると、通信が届かないだけでなく、最悪の場合、谷崎に送った指令がうまく届かず、探査機が思わぬ動作を起こしかねません。そこで、指令センターでは、9月22日から27日にかけて、探査機との交信をほぼ停止するという措置を取りました。 一応、わずかながら回線は通じていて(300bps)、探査機の状態はかろうじてモニターできたようです。また、この信号を使って太陽コロナの状況を調べる、ということも行われたようです。まさに「転んでもただでは起きない」というのが科学者の姿勢というわけですね。 27日(ヨーロッパ現地時間)になって、マーズ・エクスプレスから地球に、久々に完全な信号が届きました。合の期間は8月22日からでしたから、ほぼ1ヶ月ぶりの完全復活ということになります。引き続き、周回機の活躍に期待しましょう。

ESAの記事へ (英語)

マーズ・エクスプレス、火星の大気流出のなぞを解明 (2004年10月5日17:20)

マーズ・エクスプレスに搭載されたエネルギー中性原子解析装置(ASPERA)によって、火星大気から宇宙空間へ、大気の流出が続いていることが確かめられました。この成果は、9月24日発行の科学雑誌「サイエンス」に掲載されました。 火星にはかつて水が大量にあったと考えられています。しかし、現在では地下に氷として存在しているだけで、液体の水はないと考えられています。これは、火星の大気が次第に薄くなっていることと関係があり、その原因として、太陽風が考えられてきました。 太陽風は、電子やアルファ線といった、電気を帯びた粒子(荷電粒子)が高速で吹きつけてくるものです。この太陽風が火星大気の上層部に当たると、火星の大気が「削り取られ」、火星大気が次第に薄くなっていくという現象が起きます。 今回、ASPERAの観測によって、太陽風が火星の電離圏を突き抜け、大気のかなり深いところ(火星上空270キロメートルくらい)まで侵入していることを突き止めました。これによって、大気が太陽風にはぎ取られていることが、間接的に確かめられました。 日本の火星探査機「のぞみ」は、火星の上層大気が太陽風とどのような関係にあるかを調べるために打ち上げられたものですが、マーズ・エクスプレスとの協調観測も計画されていたこともあり、今回の発見は、「のぞみ」ができなかった成果をかなえたともいえるでしょう。論文の執筆者は10各国の15研究グループにも及び、その中には日本の「のぞみ」を担当していた研究陣も含まれています。

|

|

|

|