|

|

SELENE−Bのコンセプトについて

SELENE−Bのシステムコンセプトを検討してきました。SELENE−Bは将来の探査ミッションの事前技術実証をその目的の一つとしているため、クレータの中等わりと険しい地域に着陸することが想定されております。そのため、岩場を避けて着陸するための障害物検知技術が必要ですが、ある程度小さな岩になると判別できなくなります(現在は高さ50cm×巾1m程度が限界)。そのため、ある程度の岩場に降りても機能を喪失しないことが望まれます。

以下にいままで検討してきました着陸船のコンセプトについていくつかを以下に示します。現在のところ、まだ決定打と言える着陸船は考えられていません。

絵をクリックすると大きな絵になります。

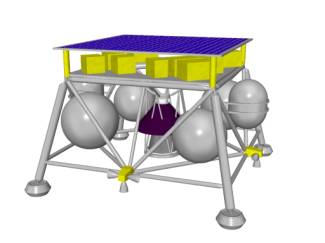

トラス構造着陸船

|

機体構造をトラス様式で構成した機体。搭載機器は機体側面に搭載パネルを設けてそこに設置する。脚構造はアポロ着陸船と同様のカンチレバー式である。

シンプルで軽量であるが、機器の熱制御をパネルごとに個別に実施しなければならない。また、機器が外側についているため、転倒した場合のダメージが大きい。

|

インテグラルタンク着陸船

|

ロケットと同様な、インテグラルタンクの構造様式である。着陸脚はアポロ着陸船と同様なカンチレバー式である。搭載機器はタンク上部に搭載パネルを設けてそこに設置する。

ただし、着陸船の規模が小さいので、タンク容量も少なく、効率があまりよくなく軽量化の効果が少ない。 また、背が高くなり、転倒しやすくなる。

|

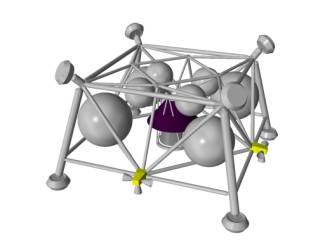

テトラポッド型着陸船

|

転倒した場合を考えて、起き上がりやすくなるように対称形にして、転倒後にRCSスラスターで起き上がる形態。着陸脚はパッドの根元で衝撃を吸収する。

転倒を考えて中央の三角錐中に機器を配置しなければならないが、体積が少ないため搭載性が悪い(太陽電池パネルの面積も図程度では全然足りない)。

着陸脚の角度が浅く、また脚柱を長くしにくいため、岩に乗り上げた場合は耐えられない可能性が高い。

|

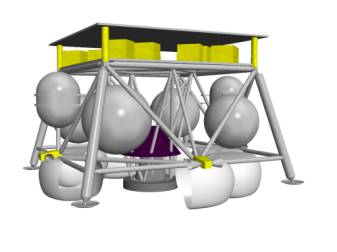

着陸パッド型着陸船

|

トラス構造であるが、着陸脚を構造と一体化して固定し、着陸パッドで衝撃を吸収する着陸船。

脚を構造と一体化できるため、軽量で搭載体積も増える。転倒した場合もダメージを受けにくくなる。

着陸パッドにより、着地衝撃が吸収できるかどうかが問題になる(1脚接地時や横速度の吸収性)。

|

耐転倒性着陸船

|

上記の着陸パッド型着陸船をもとに、着陸船の肩部に転倒衝撃吸収パッドを設けて、転んでも耐えられるようにした方式。

太陽電池パネルの設置や熱制御性を満たした機器の搭載性についての課題があるが、解決していない。

|

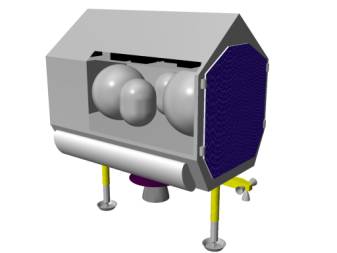

転倒安定型着陸船

|

脚を2本にして、接地後必ず倒れるようにし、倒れて安定させる方式。

転倒時の衝撃吸収は機体下部のエアバッグを展開して行う。

構造はハニカムパネルのセミモノコック構造。太陽電池は機体側面に取り付け、転倒後上下を判断して展開する。

脚の並んだ方向に横速度を持った場合の衝撃吸収が難しい。

また、機体外部に露出しなければならない機器の搭載がむずかしい。

|

エアバッグ着陸船

|

ノズルより下にリング状のクラッシャブル衝撃吸収機構を設けて、最初の着陸衝撃をこの部分で受け持つ。エアバッグは岩場に着陸する場合に備えて機体を保護する役割で設置し、着陸衝撃吸収については期待しない。そのため、圧力は低めにし、内部の気体は着陸と同時には抜かない。

着陸後、機体が安定したらエアバッグの気体を抜き、脚で姿勢を保持する。

|

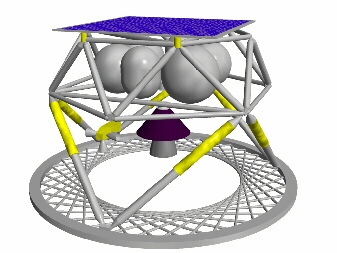

リング状脚着陸船

|

着陸接地部をリング状にした脚を用いた着陸船。リング部に金属の網を張り、面にすることで、岩場の上に乗り上げても安定させる。

|

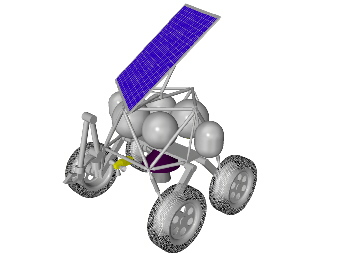

ローバー型着陸船

|

着陸船ごとローバーにしたタイプ。

着陸時の衝撃は金属メッシュタイヤとサスペンションで吸収する。

|

|

|