|

|

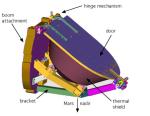

2001マーズ・オデッセイ 観測機器

2001マーズ・オデッセイは、3種類の観測機器を搭載しています。この3種類という数は、これまでの火星探査機からすると少ないという印象を受けますが、それぞれ、火星を調べるための大切な役割を担っています。

火星放射線環境実験装置 (MARIE: Mars Radiagion Environment Experiment)

火星周辺の放射線環境を測定することで、将来人間が火星に飛行する際に、有害な放射線がどのくらいあるかを調べるための装置です。 火星周辺の放射線環境を測定することで、将来人間が火星に飛行する際に、有害な放射線がどのくらいあるかを調べるための装置です。

なお、この装置は2003年10月28日、太陽フレア影響により故障し、2004年11月現在でも復旧していません。

熱放射映像システム (THEMIS: Thermal Emission Imaging System)

可視光線、及び赤外線のスペクトルを測定することで、火星表面の鉱物などの分布や量を調べる、一種のカメラです。THEMISは赤外線領域に9つ、可視光領域に5つの波長測定域を持っています。

可視光線、及び赤外線のスペクトルを測定することで、火星表面の鉱物などの分布や量を調べる、一種のカメラです。THEMISは赤外線領域に9つ、可視光領域に5つの波長測定域を持っています。

鉱物は熱せられると固有の波長領域での熱放射(赤外線放射)を行います。火星の昼間に暖められた鉱物の熱赤外線放射を調べることで、火星表面にどのような鉱物(炭酸塩、ケイ酸塩、水酸化物、硫化物、熱水変成を受けたケイ酸塩、酸化物、リン酸化物など)が存在するかを知ることができます。

また、可視光線の領域での撮影は、まさに「カメラ」としての利用になります。解像度は1ピクセルあたり約18メートルとそれほど高くはありませんが、これまで得られた画像と、マーズ・グローバル・サーベイヤで得られるような超高解像度画像との中間的なデータとして、将来の火星探査計画などに役立てられる予定です。

ガンマ線スペクトロメータ (GRS: Gamma-Ray Spectrometer)

日本の月探査衛星セレーネに搭載される予定のガンマ線分光計と全く同じ原理で、地表から放射されてくるガンマ線のスペクトルを測定することにより、火星の地表にある元素(水素、ケイ素、鉄、カリウム、トリウム、塩素)の量や分布を調べます。 日本の月探査衛星セレーネに搭載される予定のガンマ線分光計と全く同じ原理で、地表から放射されてくるガンマ線のスペクトルを測定することにより、火星の地表にある元素(水素、ケイ素、鉄、カリウム、トリウム、塩素)の量や分布を調べます。

また、このGRSは2つの中性子測定装置を搭載しており、これにより水素の量を調べることができます。これにより、火星の水の量を推定することが可能になります。

ガンマ線は、火星の地表に降り注ぐ宇宙船が、火星表面の元素に当たったときに放出されます。放出されるガンマ線の波長は元素により特有なので、これによってどの元素がどのくらい存在するかがわかるのです。

火星の水、そして放射線環境を調べる

2001マーズ・オデッセイが搭載している測定器は、比較的地味なものが多く、カメラの解像度もそれほど高くないこともあって、重要度が低いとみられがちです。しかし、火星の水の存在を解き明かしたり、鉱物・元素量を調べることは、地味ではあっても大変重要な役割を持つものといえます。

また、火星周辺の放射線環境の測定や、中解像度での写真撮影は、将来の火星探査計画(有人、無人を問わず)にとって貴重な資料となります。着陸場所の選定や、人間を送りこむ際の装備の決定などに、この2001マーズ・オデッセイの資料は非常に役立つことになると思われます。

このように、2001マーズ・オデッセイは、将来を見据えた探査機であるということがいえるでしょう。

関連リンク

|